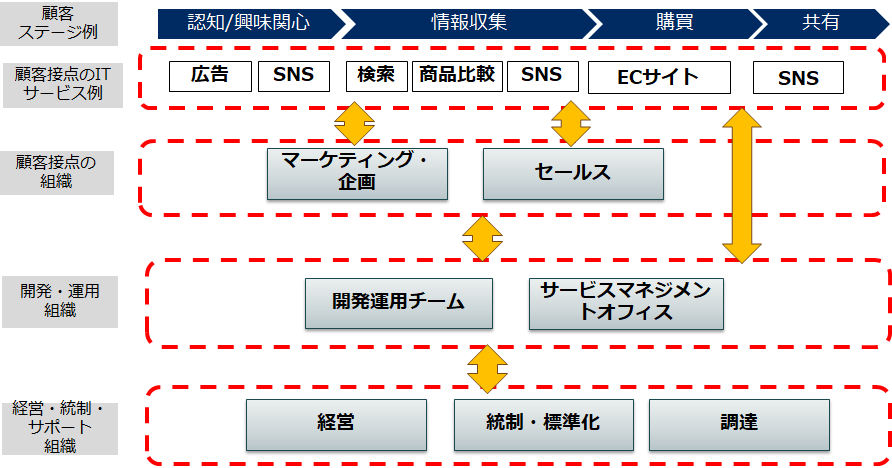

危機から悟る「ITサービスマネジメント」

ITサービス運営の現場で実践され評価されてきた手法やツールでIT活用プロセスを改善しましょう

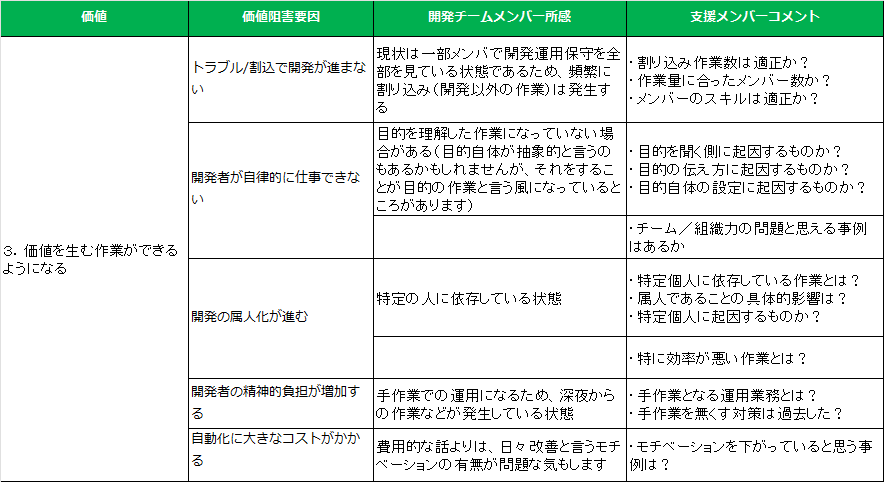

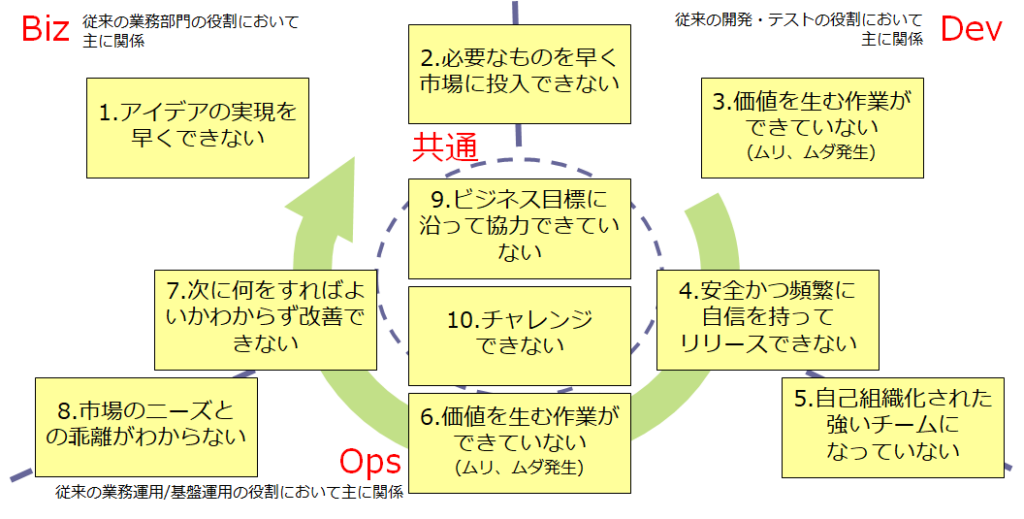

問題事象事例の分類

| ・ITコストが計画と比べて大幅に増えてているのはなぜ? | 7 |

| ・稼働後の不具合やヒューマンエラーが減らない. ・今頃になって手順書、マニュアルが存在しない、メンテされていないことが露見した. | 3,4,6 |

| ・利用者からの機能強化要望に機動的に対応できていない. | 1,2,3,8,6 |

| ・運用メンバーが定着しないのはなぜ?. | 5,6 |

| ・導入した ITのパフォーマンスを利害関係者に対してうまく説明できず投資効果を疑問視されている. | 9 |

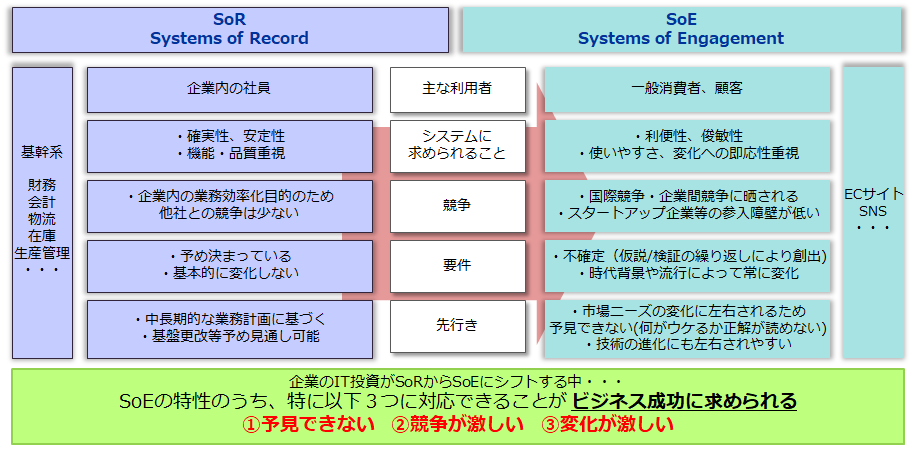

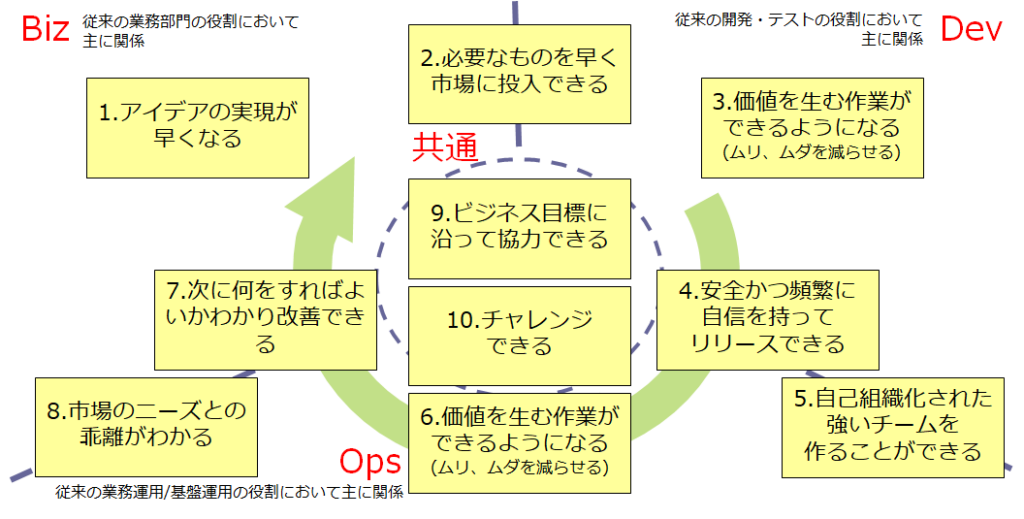

右の問題事象の分類図は以前当社代表が参画した民間の協議団体活動のなかでITの利用、開発、運用に詳しい識者たちによって提唱された「IT活用価値モデル」を裏返して価値が欠損している状態に読み替えてみたものです.

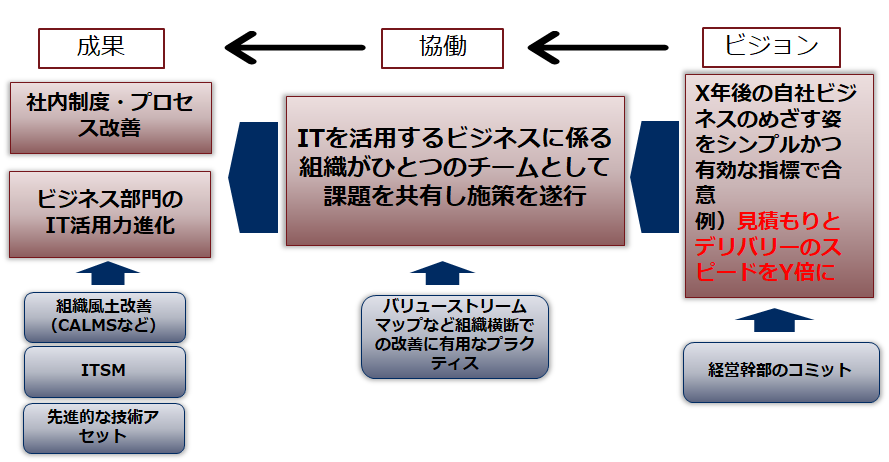

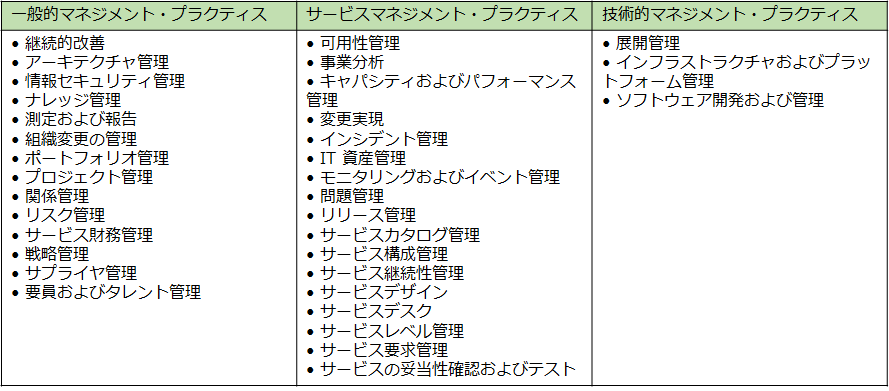

ITサービスマネジメントのプラクティス

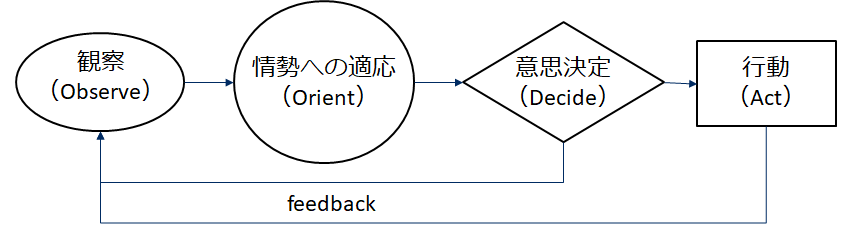

上述したIT系プラクティスとITSM系プラクティスを組み合わせて複雑な問題群に対処していくことが改善実行フェーズでの中心的な作業となります. ホームページで例示しました問題事象はまさにその事例ですがIT運用フェーズで発生する問題も原因をたどると運用前の上流(企画、要求・設計、開発)にさかのぼることがあります. プロセス上流で行うべきデザインタスクを確実に実行することが下流でのシリアスな問題、大きな解決コストの発生を抑止することに有効である、とはよく言われることなのです. 以下では安心・安全なIT導入を支える3種類のプラクティス、「SLA/OLA」、「SAC」、「リリース判定」を紹介します. これらのプラクティスはITサービスの健全性を維持するためのベーシックな道具であると同時に冒頭分類しました問題事象のいくつかに対する重要な対策となりうるものです.

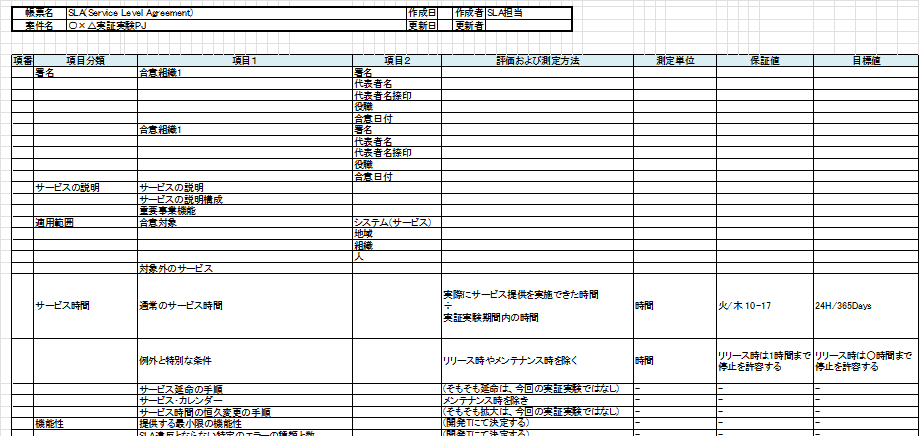

SLA/OLA

ITSMにおいて特に重要な管理対象はITサービスの健全性を担保するためのベース情報であるサービスレベルオブジェクト(SLO)とオペレーショナルレベルオブジェクト(OLO)です. それぞれが定める情報項目を関係者間で明文化し合意するサービスレベルアグリーメント(SLA)、オペレーションナルレベルアグリーメント(OLA)の維持はIT活用を健全に保つための主要プラクティスといえます.

右図はSLAシートの記載例です. 文末からダウンロードできますのでご参考としてください. SLAシート同様OLAについても関係者により合意された文書として管理してください.

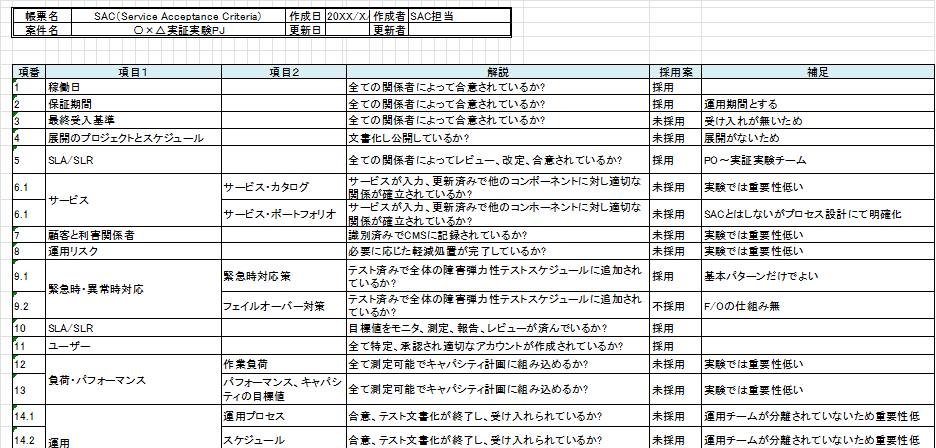

SAC

SLA,OLAで定めた内容が正しく実現されているのか運用開始前に確認する行為は、運用チームから言えば「運用受け入れ」であり、開発チームから言えば「システム引き渡し」ですがこのインプットになるチェックシートがサービス受け入れ基準(Service Acceptance Criteria)です. SLA/OLAを定め、SACを確認して運用に入る流れをしっかり遂行することが運用開始後の問題発生抑止につながります. 右図はSACシートの記載例です. 文末からダウンロードできますのでご参考としてください.

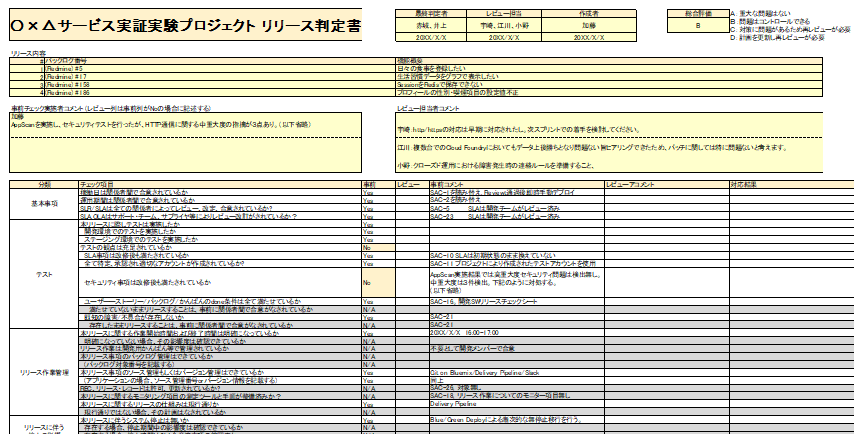

リリース判定

SLA/OLA,SACが合意されITシステムの開発が進み首尾よくリリースする段階になれば安心・安全の運用をスタートする最終ゲートとなるのがリリース判定です. 特に初回リリース作業は、システム規模が大きく、複雑になったとしても適切な負荷の範囲でリリース判定を行えるよう上流各工程でのエビデンス類の記録・可視化の仕組みを効率化させることが重要です. 右は初回リリースの場面を想定したリリース判定シートのサンプルです. 文末からダウンロードできますのでご参考としてください.

以上説明しましたITサービスマネジメントのポイント踏まえ活動していくことで確実に問題事象の発生を抑止しのぞむビジネスゴールへ到達することができると当社は考えています.

Let’s start ITSM!

お役立ち資料ダウンロード

ITSMを推進する際にお役に立つ資料類のダウンロードリンクを用意しました. 資料類をプロセス改善の参考にしていただければ幸いです. これらの資料は当社代表が関わったさまざまなITサービス開発、運用の現場での経験、また業界団体での活動成果をもとにしています.

| 「DevOpsの価値とプラクティス」は10のIT活用価値カテゴリ、価値阻害要因、課題、そして課題解決に役立つプラクティス群の関係を説明します. 最初に読んでほしい資料です. | DevOpsの価値とプラクティス | ダウンロードリンク |

| 「価値獲得表」は自チームの現在のIT活用レベルと将来の目標レベルを可視化します. | 価値獲得表 | ダウンロードリンク |

| 「役割カバレージ表」はITを運営する典型的なチームの役割構成を例示します. | 役割カバレージ表 | ダウンロードリンク |

| サービスレベルアグリーメント(SLA)、オペレーショナルレベルアグリーメント(OLA)、サービス受け入れ基準(SAC)の記載事例です. | SLA/SACシートサンプル | ダウンロードリンク |

| リリース判定シートの記載事例です. | リリース判定シートサンプル | ダウンロードリンク |