先日システム運用の課題と対策についてお話しする機会がありました。昨今自動車メーカーや重工メーカーによる品質偽装という非常に由々しき問題がいくつも露見したことで、日本の品質管理の根本が揺らいでいるように思われます。

お話の場では、ヒューマンエラーのもたらす問題と対策に焦点をあてました。結果的に企業運営に深刻なダメージを与えるという点では、品質偽装と同様ヒューマンエラーはシリアスな問題であると言えます。この7月に発生したクラウドストライク社のセキュリティソフトのアップデートミスがもたらした世界レベルの被害は、記憶にも新しいところです。

筆者は長年データセンターサービスの運営・運用に携わってきましたが、同じようなシステム障害をもたらす問題が発生したとき、原因がプログラムミスであるときと比べて作業ミスに対して、お客様が抱く不信感は格段強いように感じたものです。

「作業ミスは絶対に許されない」がお客様の声です。その気持ちは筆者もよく理解しているのですが、一方で絶対、と言われると内心首をかしげたくなる気もするのです。というのもシステムに関わる人間の肌身の実感は、「ヒューマンエラーは必ず発生する」ものだからです。

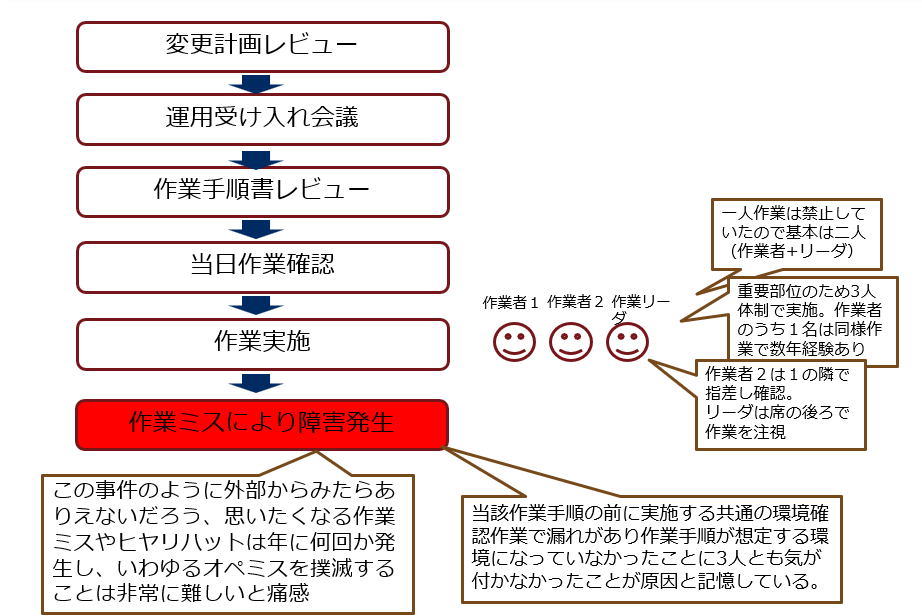

昔、データセンター運用で以下の絵のような問題が起きました。サーバー機の重要部位の設定変更作業を行ったときのものです。

ついでに言いますとこの作業はもともと2人で実施していたのですが、この事件の以前にやはり作業ミスが発生し、対策として3人体制にしたのです。結局、人を増やせばミスが起きなくなる、というものではないという事実が最大の教訓であったように思います。

ではどうする?

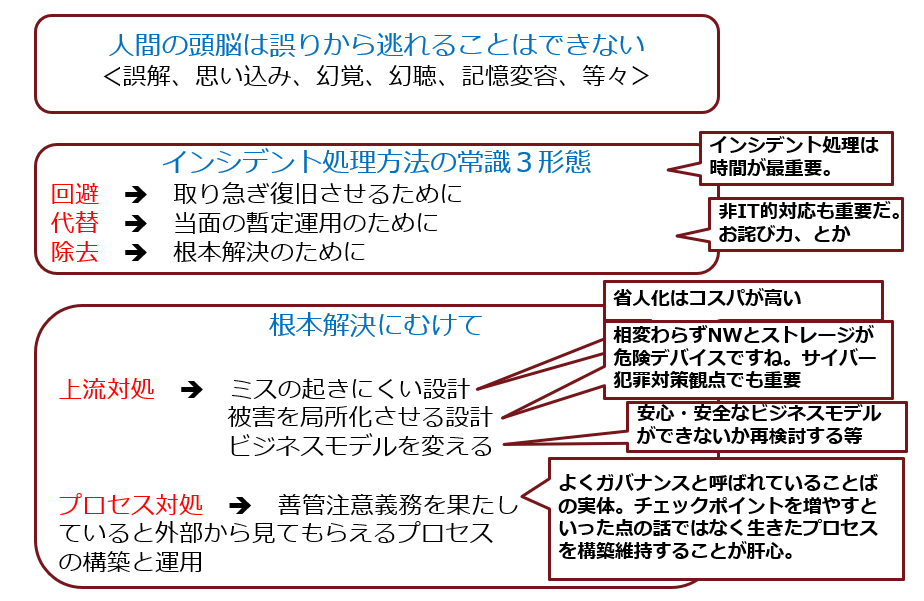

ヒューマンエラー対策については世の中に山ほど知見が蓄積されているとは思いますので何か新しいことを言えるわけでもないのですが、以下に筆者の考えをサマリーしてみました。

最も強調したいのはこの図の先頭にある「人間の頭脳は誤りから逃れることはできない」です。人間の頭脳が外界の事実をその通りに認識できるわけではないところに問題の深刻さがあるように思えます。

人間が作業するからダメなのだ、作業をどんどん進化するAIを活用して自動化すべきだ、という声はますます最近強くなっているのではないかと思います。しかしながら「高度に発達した」AIが誤解、思い込み、幻覚、幻聴、記憶変容とは無縁であるなど、証明もされておらず、むしろ人間の頭脳と同じリスクをもっているのではないかと考えるほうが自然ではないかと思われます。

そうなると対策もおのずから総合的な視点で組み立てる必要があります。ご参考まで今から3,4年前に世間を揺るがせた「小林化工事件」を思い出してみましょう。

「小林化工事件」

小林化工が販売する経口抗真菌剤「イトラコナゾール錠」に睡眠薬が混入していた問題で、ついに服用した患者に死亡者が出てしまった。主成分が取り違えられて製造され、簡単に市場に流通されてしまった前代未聞の事件「2020年12月16日 (水) 薬事日報」より引用

表面的事象は、作業担当者による重大作業ミス、として初期の新聞報道に取り上げられていました。しかし問題が深堀されると、そのような単視点的なとらえ方では問題は収まらず、法令順守を無視した経営陣の長年の経営体質の問題にまで行き当たりました。

結局、「ヒューマンエラー」はなくならない、対策は「総合的視点」でという当たり前の結論に行きつきました。しかし総合的視点で対策を打つ、は言うが易しではあります。しかも発生する問題事象も過去にないケースが出現します。これで万全、という対策は存在しないと思い定め、生きた品質体制を構築・維持していくことが求められているのだと考えます。

システム運用の領域では、世界中の技術者が何十年も直面してきた問題対策はITサービスマネジメントとして知識体系化されています。システム視点のみならずプロセス、経営視点まで含めた総合的視点での対策を実際に実行するためのガイドとして実績のあるプラクティスであることを付け加えておきたいと思います。

以上です。